随着人工智能技术的普及,智能客服系统正逐渐成为企业服务升级的标配工具。但在实际应用中,部分用户对系统能力边界与运营逻辑存在认知偏差,导致使用效果未达预期。本文针对高频咨询中的典型误区进行解析,帮助用户建立科学认知,充分释放技术价值。

误区一:全能替代人工?人机协作才是最优解

部分用户认为智能客服应完全取代人工服务,这种认知忽视了技术发展的阶段性特征。当前主流系统在标准化问题应答、数据整理等场景中表现优异,例如可快速完成话费查询、订单状态跟踪等重复性工作。但在涉及情感安抚、纠纷调解等需要同理心的场景中,人工坐席的专业判断仍不可或缺。

实际应用数据显示,当咨询问题复杂度超过三级时(如医疗诊断建议、法律条款解释),系统转人工率会提升至65%以上。因此,科学的服务架构应建立智能分流机制:AI处理80%的常规咨询,人工集中解决20%的复杂诉求。某零售企业通过设置「紧急问题关键词库」,使人工介入响应速度提升40%,投诉率下降28%。

误区二:成本低=部署简单?系统效果依赖持续训练

许多用户被「零成本接入」「三天上线」等宣传吸引,却忽视了系统效果与训练投入的正相关关系。初始部署阶段,知识库搭建需要至少2000条标准问答对作为基础语料,且需涵盖90%以上的业务场景。若语料库仅覆盖基础功能(如登录指引),面对个性化问题(如跨境税费计算)时,应答准确率可能骤降至50%以下。

系统训练需遵循「三阶段法则」:初期聚焦高频问题覆盖,中期补充业务场景分支逻辑,后期通过用户真实对话数据持续优化。某金融机构的实践表明,经过6个月共12次知识库迭代后,系统意图识别准确率从68%提升至92%。这意味着,部署只是起点,持续优化才是关键。

误区三:部署完成即可放任?动态维护决定长期价值

将智能客服视作「一次性工程」是常见认知偏差。技术系统的服务能力会随业务变化、政策调整而逐渐衰减。例如教育行业在招生季需更新50%以上的咨询话术,金融系统遇到监管政策变更时,需在48小时内完成合规性检测与话术替换。

动态维护需建立三项机制:

1. 语义分析校准:每月检查用户问法变异数据,如「怎么退款」衍生出「取消订单流程」「退货地址修改」等17种表达方式。

2. 知识库巡检:按季度删除过期信息,补充新业务模块问答逻辑。

3. 服务效果追踪:通过客户满意度(CSAT)、问题解决率(FCR)等指标建立优化闭环。

总结:

智能客服系统的价值释放,建立在对其技术特性与运营规律的深度理解之上。随着多轮对话、情境感知等技术的突破,智能客服的服务边界将持续扩展,但理性认知与精细运营始终是价值兑现的前提。

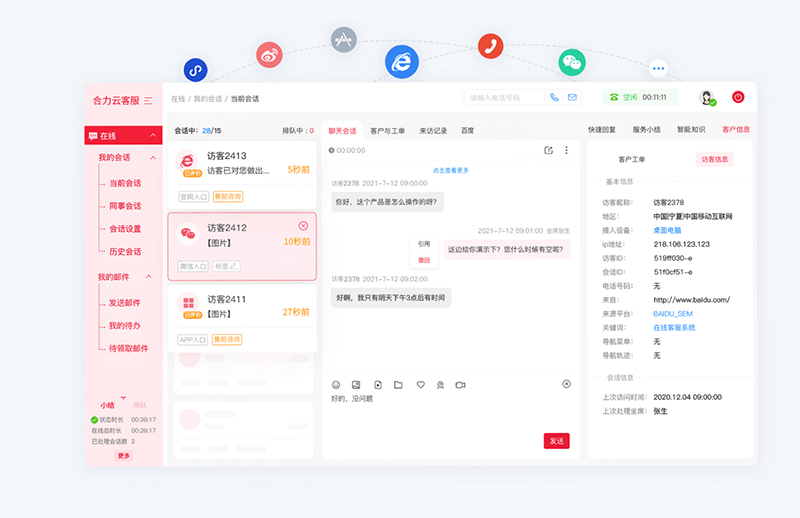

合力亿捷云客服基于AI大模型驱动智能客服机器人,集成了自然语言处理、语义理解、知识图谱、深度学习等多项智能交互技术,解决复杂场景任务处理,智能客服ai,精准语义理解,意图识别准确率高达90%。