AI智能客服系统的部署正在成为企业优化服务体验的重要手段,但其成本评估往往复杂且涉及多维度因素。从技术投入、数据准备到长期运维,每个环节都可能影响最终支出。如何系统性地分析成本结构,避免预算超支或资源浪费?本文梳理了影响部署成本的五大核心因素,为企业提供参考框架。

一、前期规划与需求复杂度

部署成本的首要变量是业务需求的复杂度。例如,若仅需处理标准化问答(如订单查询、退换货政策),系统开发周期较短,成本相对可控;但若涉及多轮对话、情感分析或跨平台数据整合,则需投入更多资源进行定制化开发。

企业需明确以下问题:

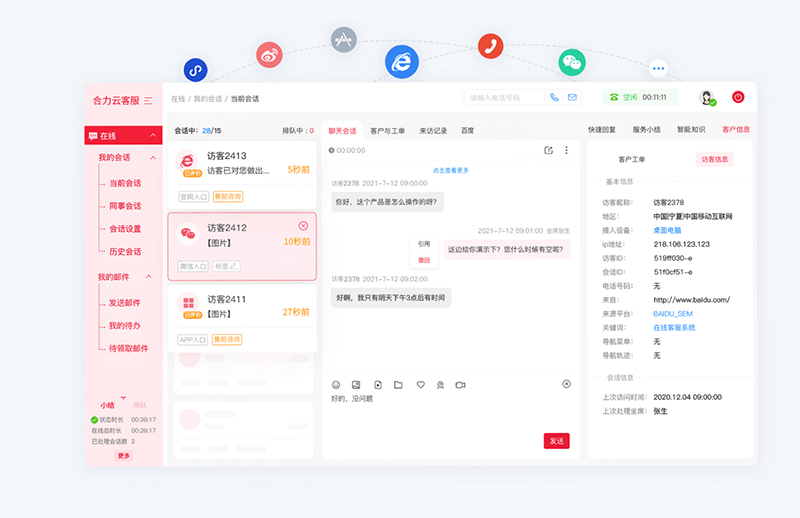

1. 场景范围:覆盖哪些服务场景?是否需要与现有系统(如CRM、工单系统)深度对接?

2. 功能深度:是否支持语音交互、多语言服务或实时数据分析?

3. 合规要求:数据存储与处理是否需满足特定行业的安全规范?

需求越精细,开发成本与时间投入越高。因此,清晰的规划可避免后期返工或功能冗余导致的额外开支。

二、技术架构的选择

技术路径直接影响初期投入与长期运维成本:

1. 本地化部署:需采购服务器、存储设备及安全防护系统,适合对数据隐私要求高的场景,但硬件购置与维护成本较高。

2. 云端部署:按需付费模式可降低初期投入,适合快速扩展业务,但长期使用可能因流量增长增加费用。

3. 混合架构:核心数据本地存储,非敏感业务上云,需平衡安全性与成本效率。

此外,选择自研模型还是第三方技术方案也需权衡:自研可控性强但开发成本高;第三方方案节省时间,但可能受限于功能扩展性。

三、数据准备与治理成本

AI系统的表现依赖于训练数据的质量,而数据准备常被低估为隐性成本:

1. 数据采集与清洗:需整合历史对话记录、知识库文档等非结构化数据,并剔除噪声信息。

2. 标注与训练:意图识别、实体提取等场景需人工标注数据,标注量越大成本越高。

3. 合规性管理:涉及用户隐私的数据需匿名化处理,并符合相关法律法规,可能增加技术或审计成本。

若企业缺乏高质量数据积累,需额外采购行业语料库或通过模拟生成数据,进一步推高成本。

四、开发与集成投入

1. 算法模型开发:自然语言处理(NLP)能力直接影响用户体验。例如,方言识别、语义纠错等高级功能需定制化模型,可能涉及算法团队长期优化。

2. 系统对接:与现有业务系统的接口开发、测试及调试耗时较长,尤其是老旧系统改造可能面临兼容性问题。

3. 测试与调优:需模拟真实场景进行压力测试、意图识别准确率验证等,迭代周期越长,人力与时间成本越高。

五、运维与持续优化费用

部署上线并非终点,系统需持续迭代以适应用户需求变化:

1. 日常运维:包括服务器维护、版本更新、安全漏洞修复等,云端服务可能产生月度订阅费用。

2. 知识库更新:需定期补充新业务规则、产品信息,并优化应答策略。

3. 人工兜底成本:AI无法处理的复杂问题仍需人工介入,需预留相应人力资源预算。

4. 性能监控:通过用户满意度、对话中断率等指标评估系统表现,分析工具与人工审核均需投入成本。

成本控制的关键建议:

1. 分阶段实施:优先覆盖高频、标准化场景,验证效果后再扩展功能,降低初期风险。

2. 复用现有资源:利用企业内部已积累的数据或IT基础设施,减少重复投入。

3. 明确优先级:区分“必需功能”与“增值功能”,避免过度追求技术前沿导致预算超支。

4. 长期成本测算:将3-5年的运维、升级费用纳入评估范围,而非仅关注初期部署成本。

总结:

评估AI智能客服系统的部署成本需兼顾显性与隐性投入,从需求、技术、数据到运维形成完整链路。企业需根据自身业务规模与资源禀赋,在功能、效率与成本间找到平衡点。同时,成本优化并非一味压缩预算,而是通过科学规划提升投入产出比,让AI真正成为服务升级的可持续助力。

合力亿捷云客服基于AI大模型驱动智能客服机器人,集成了自然语言处理、语义理解、知识图谱、深度学习等多项智能交互技术,解决复杂场景任务处理,智能客服ai,精准语义理解,意图识别准确率高达90%。